前編3の今回も2.の情報の解釈・分析・統合化から。

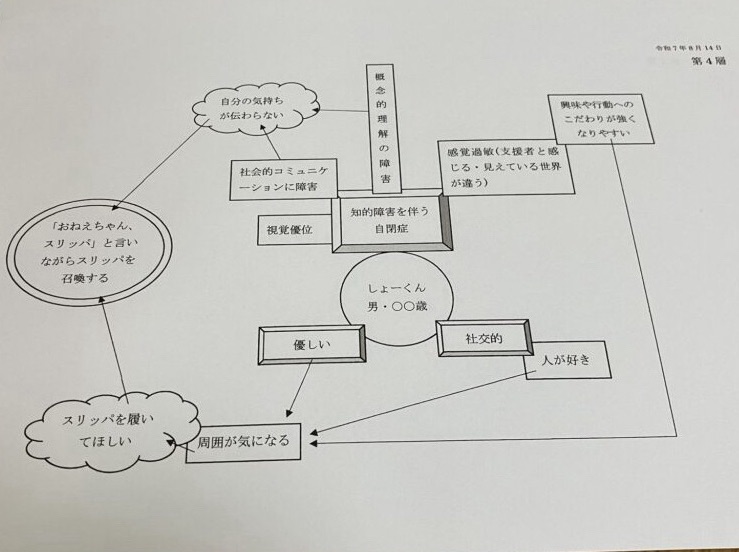

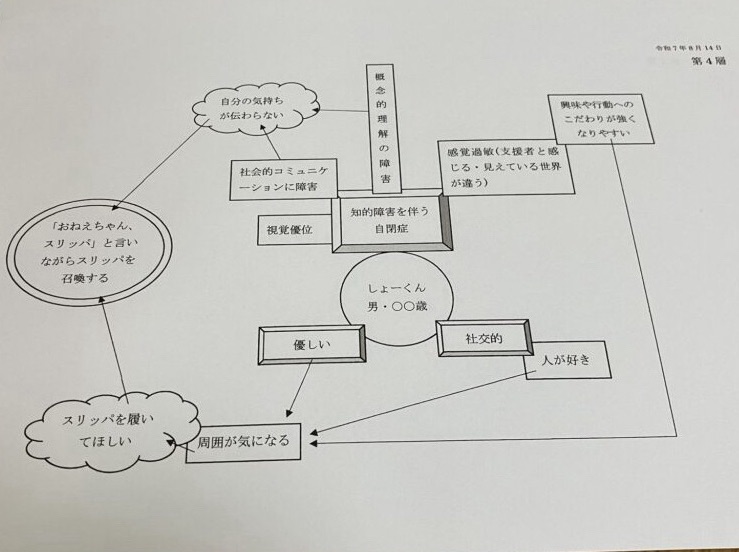

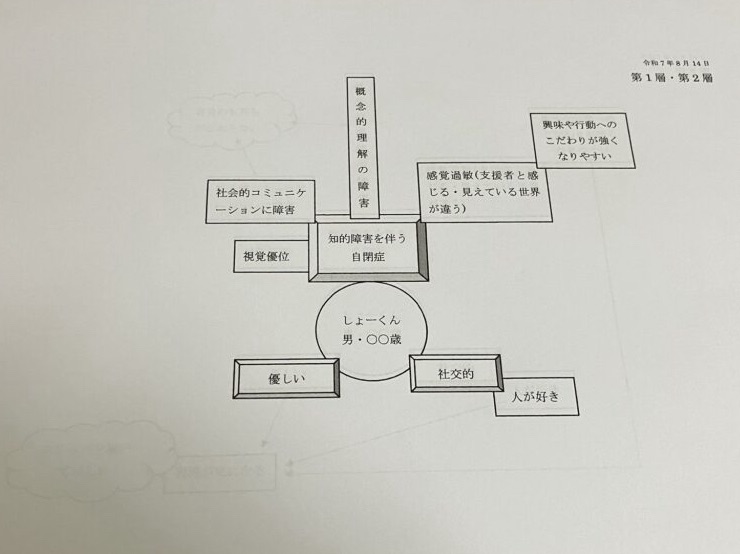

今回は多層アセスメントマップ(あーちゃん版)

第4層からスタート。

介護過程の5つのステップ

介護過程は主に次の5つの段階から構成されます。

1.情報収集

2.情報の解釈・分析・統合化(←今回ここの4層目からスタート)

3.計画の立案

4.実施

5.評価・修正

それぞれのステップを丁寧に進めることで、利用者にとって最適な支援が可能になります。

2.情報の解釈・分析・統合化(アセスメント2)

多層アセスメントマップ(あーちゃん版)

第4層は、私たち支援者が観察できる、表出されている事実や課題を整理する層です。※支援者の主観が入りやすい点には注意してください。

※視覚的に整理することで、情報の見落としや偏りを防ぎ、支援方針を立てやすくします。

第4層までを記入し、第5層を考えていきます。

3. 個別支援計画の立案(ケアプランのようなもの)

完成版(一部追加が必要)

『スリッパは履くものである』を記入。雲のもくもくしたやつで書いといてください。ざっくり作成で済みません(震

※この図に追加で4層部分『「お姉ちゃん、スリッパ」と言いながらスリッパを召喚する』の先に

→『姉の転倒リスクが上がる』とギザギザ吹き出しへ記入してもろて…(ざっくりで以下同文

この図でわかる通り、私の事情(しょーくんにとっては環境因子)が絡んでくる。そう・・・

『あーちゃんは今スリッパを履けない。なぜなら足をうまく動かせずスリッパが引っかかる。』

=しょーくんが何もしていなくても、元々あーちゃんに転倒リスクがある。

そこに、しょーくんの行動と合わさって追加のギザギザ、姉の転倒リスクが上がるになる。

それを踏まえ続きを書いてほしい。

さあ、3.4、特に3(モクモクした雲のような吹き出し)を踏まえてどうしたらいいと思う?そんなに選択肢、ぶっちゃけないと思うよ?3を踏まえたら突拍子もないアイデアにはふつう繋がらないからね…。一番妥当な計画が浮かんでくるはず・・・!

ここでポイント☆

計画を立てる際には、以下のポイントが重要です。

“※個人の希望にそって、その能力を最大限に発揮できるように作る。”

それが個別支援計画です。

- 利用者の意思や希望を尊重し、本人主体の計画にする

- 現実的かつ達成可能な目標を設定する

- 多職種(介護職、看護師、リハビリ職など)で情報共有し連携を図る

- 家族の協力や支援体制も考慮する

アセスメント(前編の1や2の情報収集・解釈・分析・統合化)で得られた情報をもとに、利用者のニーズや問題点を明確にし、それに対応した具体的な支援計画を作成します。

大体が環境因子を変える事になります。

個別支援計画書には、利用者の目標や生活の質向上を目指した支援内容、サービスの種類や頻度、担当者の役割分担などが盛り込まれます。

総合的な支援方針、長期目標、短期目標を決め、個別支援計画書を作ります。

計画書はサービス提供責任者等が作成しますが、多職種が意見を出し合い、チームで利用者に最適な支援を目指します。

総合的な支援方針というと、別の場面も見て総合的に方針を決める事になるので、今回はこの場面だけでの話になってしまっているので・・・一旦、目標だけにしましょうか・・・。

※今回は特定の場面に限定した支援方針を示していますが、実務上は単一場面の改善だけでなく、全生活場面の連続性を意識する必要があります。

長期目標は、そうですね。優先順位を尊厳かリスクがでは悩みますが…リスクは減らせても0にはできない点と、日本国憲法第11条と13条に基づき、人としての尊厳を優先します。

※福祉関係の教科書でも11条、13条はよく出てきます。

よって、長期目標の優先順位は『①しょーくんの尊厳を守る』『②あーちゃんの転倒リスクを下げる』『③しょーくんに転倒リスクを理解してもらう』にします。

この時の短期目標は、みんなに考えてもらってから、私なりの答えを見てもらいましょうか・・・。

評価(モニタリング)する為にデータは、

①支援の狙いから外れた回数

②本人の満足度(満足/不満足/様子見)の回数

例)本人の機嫌の良し悪しの強さ、不穏の頻度

③本人の機嫌の変化や反応の様子

例)機嫌が良かった時であれば、その時の反具体的に記載

※注意点:回数や評価基準は支援者間で統一しておくと、情報共有や振り返りがしやすくなります。

・・・

・・・・

・・・・・

・・・どう?どんな計画になった?

・・・・

・・・・

・・・

そう、恐らく私と同じような感じになるはず。

次回

障害児家族にもオススメする介護過程とは(中編)

中編は、3.計画の立案(短期目標の決め方)

次回の記事へ

コメント