後編の今回は5.評価・修正を行います。

リンク先

アセスメントが前編。計画立案が中編です。

後編が実施と評価・修正としています。

3回

→障害児家族にもオススメする介護過程とは(前編3)

2回

→障害児家族にもオススメする介護過程とは(前編2)

介護過程の5つのステップ

介護過程は主に次の5つの段階から構成されます。

1.情報収集

2.情報の解釈・分析・統合化

3.計画の立案

4.実施

5.評価・修正(←今回、ここ)

それぞれのステップを丁寧に進めることで、利用者にとって最適な支援が可能になります。

5.評価・修正(モニタリング)

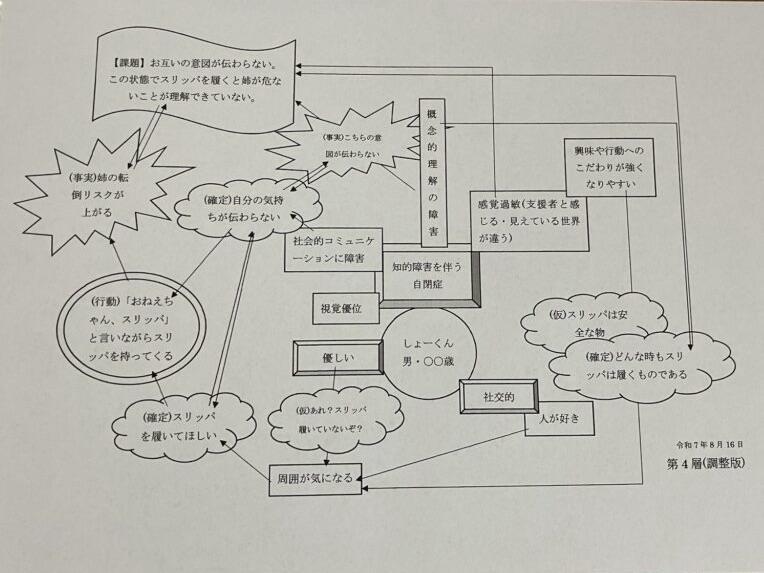

計画と評価・修正の流れ:スリッパ事例の場合

今回の事例では、負傷した支援者(私)が、しょーくんから「スリッパを履いてほしい」という希望を受けた状況を想定しました。短期目標を設定し、評価・修正のサイクルを回すことで、安全性と利用者のこだわりを両立させる支援を目指します。

評価・修正のサイクル

計画を実施した後は、評価と修正を行います。今回のやり取りを反映すると以下のようになります。

現状把握

- 説明は実施したが、完全には理解に至らなかった

- 受け取りや置く動作は安全に実施できた

分析

- 言語だけでの説明は理解が難しい

- 視覚・体験を組み合わせた学習が効果的

修正案

- 受け取り・置く動作の段階的強化を継続

- 「体験+視覚」を活用し、安全に履けないことを理解してもらう

- 評価基準として、「安全に受け取れた回数」「納得して行動できた回数」を記録し、次回の計画に反映

ポイント

- 計画段階で最も安全で実行しやすい行動を先に設定する

- 利用者のこだわりや意思を尊重しつつ、段階的に代替行動を学習させる

- 評価・修正では、実際の行動観察や体験型学習の効果を確認して次回計画に反映する

この流れを意識することで、安全性・学習効果・利用者の納得感が一体化した支援サイクルを構築できます。

観察・評価ポイント(職員向け)

1. 受け取り動作の観察

- 利用者がスリッパを手渡す際の手の動きや距離感、スピードを確認

- 転倒やつまずきのリスクがないかを注視

- 安全に受け渡せた場合は記録し、褒めて強化

2. 一時保管動作の観察

- 利用者が渡したスリッパを安全に指定場所へ置けるかを確認

- 置き方や動作の順序に問題がないかをチェック

- 「渡したい気持ち」を尊重できているか、心理的な反応も観察

3. 履けないことの説明の理解度

- 言葉だけでなく、体験型・視覚的説明の効果を観察

- 脱げる様子を見せた際の表情・反応を記録

- 理解に至らなかった場合の次の対応策を考察

4. 行動変容・代替行動の確認

- 安全に受け取る → 一時保管 → 履けないことの説明の順で段階的に成功できているか

- 代替行動(安全に受け取る、一時保管)を自発的に行えるようになったかを評価

5. 安全・尊厳の確認

- 強制や体罰などが行われていないか

- 利用者の意思やこだわりを尊重できているか

- 支援者自身の安全も確保されているか

評価はデータを基に行います。評価・修正後は再度計画を作成します(PDCA)

計画や実施、評価・見直しをするにあたり、考えるべき視点は・・・

- 環境に改善の余地は無いか?

- 環境や能力に適していないのに努力だけで何とかさせようとしていないか?

- そのゴールに辿り着けないと絶対ダメなのか??

- 達成目標が支援者主体になっていないか。

=そうなる事を、本当に本人が望んでいるのか?

評価は定期的に行い、短期目標や長期目標を達成できたか、業務日誌等の記録データをもって確認し、改めて全体を通してどうだったかを、利用者本人や家族の意見・満足度を確認する。

また、それだけではなく、支援者同士の情報共有や、他職種からのフィードバックも重要です。

評価の結果をもとに、支援計画を必要に応じて見直し、修正します。利用者の状態や環境は変化するため、その都度対応できるよう個別に計画を作っていきます。

見直しの際には、成功した点や課題を振り返り、より良い支援方法を検討します。

利用者の意向を再確認し、納得のいく計画書を作成していきます。

介護過程の重要性とポイント

介護過程は、単なる手順の羅列ではなく、利用者の尊厳や自立支援を重視した質の高い介護を実現するための生命線です。ここで押さえておきたいポイントをまとめます。

- 利用者主体のケア:本人の希望や価値観を尊重し、自分らしい生活を支えることが最優先。

- 多職種協働の連携:介護職員だけでなく看護師、リハビリスタッフ、医療機関、家族などが連携して支援。

- 継続的なプロセス:介護過程は一度で終わらず、繰り返し評価・見直しを行い利用者の変化に対応。

- 柔軟性:利用者の状態や環境が変わることを踏まえ、定期的に計画を作成・修正していきます。

介護過程についてのまとめ

介護過程は、利用者に合わせた最適な支援を提供するための基本的な流れです。アセスメント(観察や情報収集)から始まり、情報を整理し、計画立案、実施、評価・見直しの5つのステップを繰り返しながら、利用者の生活の質向上を目指します。

現場の介護職員は、利用者の尊厳を守りつつ、多職種と協力して柔軟に対応することが求められます。介護過程を正しく理解し活用することで、より良い介護サービスの提供につながります。

介護過程は、単なる手順ではなく、利用者の尊厳を守り、自立を支援するための重要なプロセスです。福祉職だけでなく、家族にも知ってほしい考え方であり、より良い支援につながります。

ご覧いただき、ありがとうございました。

ご意見・ご感想をお待ちしています。