後編の今回は短期目標の整理をしてから4.実施についてです。

アセスメントが前編。計画立案が中編です。

3回

→障害児家族にもオススメする介護過程とは(前編3)

2回

→障害児家族にもオススメする介護過程とは(前編2)

介護過程の5つのステップ

介護過程は主に次の5つの段階から構成されます。

1.情報収集

2.情報の解釈・分析・統合化

3.計画の立案(←今回、ここを整理してから、4.へ)

4.実施

5.評価・修正

それぞれのステップを丁寧に進めることで、利用者にとって最適な支援が可能になります。

3. 個別支援計画の立案(ケアプランのようなもの)

つづき

↑

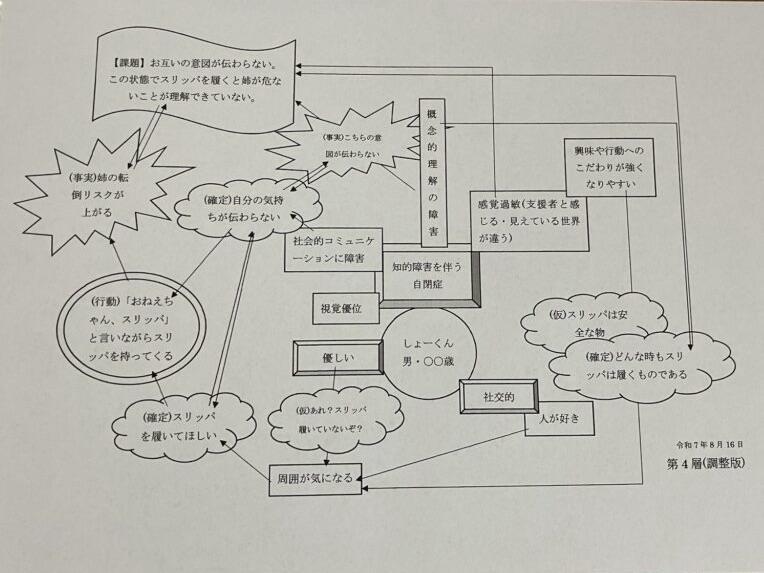

これがこの場面で起きている事の全体図。

※今回は特定の場面に限定した支援方針と場面観察を示していますが、実務上は単一場面の改善だけでなく、全生活場面の連続性を意識する必要があります。

前々回の長期目標から回数を計れる、様子が見れる内容に落とし込みます。

短期目標の優先順(支援者視点)

短期目標①『治るまでお礼を言ってスリッパを受け取る』

利用者に悪気はない。こちらの関わり方を考える。相手の尊厳を守る。

次点に、②『スリッパを受け取って一時保管する。』が妥当。

スリッパの召喚率を下げないと転倒リスクが上がる。

③『今、姉がスリッパを履けないことを説明する』

『スリッパの置き場所などを提案する』

手探りになっていくと思われる部分。

※忘れてはいけないのが他人はコントロールできないという点。

短期目標の優先順(利用者視点)

短期目標①『思いを受け取ってもらう』

次点に、②『姉の転倒リスクを下げる』

③『今、姉がスリッパを履くと危ないことがわかる』

『スリッパの置く場所を安定させる』

4. 実施(介護サービスの提供)

計画段階での短期目標設定:スリッパ事例の場合

今回最初に優先して設定したのは、「安全にスリッパを受け取る」という目標です。

今回、支援するポイントは

- 思いを受け止める。

- スリッパを私に手渡す事で転倒リスクを避ける。

- お礼を言い、褒める。=望ましい行動として強化

次に、段階的に代替行動を組み込みます。

- スリッパを受け取って一時保管する:しょーくんの「渡したい」という気持ちを尊重しつつ、安全に行動できる手順を学習

- 履けないことを説明する:単に言葉で伝えるだけでなく、履いて脱げる様子を見せる体験型・視覚的説明で理解を促す

これらを順番に組み込むことで、短期目標を達成しやすく、安全性と学習効果を両立させます。

これを見て分かると思うけど、実施にも技術が必要なんですよ。この段階では、利用者の体調や気分の変化に注意しながら対応します。介護職員は利用者の尊厳を守り、安心して生活できる環境作りに努めます。

支援実施の際は、支援の狙いから外れた頻度、本人の機嫌の良し悪しの強さ、不穏の頻度、機嫌が良かった時であればその時の反応。それらを支援のたびに業務日誌などへ具体的に記載すること(モニタリングの為)。

支援計画に基づいて、上記のように実際に介護サービスを提供します。例のほかにも日常生活の支援は多岐にわたり、食事・排泄・入浴の介助や、身体機能の維持・向上を目的とした援助、生活環境の整備などがあります。

※本来は、これらすべての場面を上記の例のように、福祉職は観察して計画を立てていきます。

計画や実施、評価・見直しをするにあたり、考えるべき視点は・・・

- 環境に改善の余地は無いか?

- 環境や能力に適していないのに努力だけで何とかさせようとしていないか?

- そのゴールに辿り着けないと絶対ダメなのか??

- 達成目標が支援者主体になっていないか。

=そうなる事を、本当に本人が望んでいるのか?

利用者の意向を再確認し、納得のいく計画書を作成していきます。

余談、福祉職の未来について

福祉職の社会的評価について

これらの支援を、1人ではなく何人もの利用者に適用していきます。この経験を通じて、私は「福祉職は本来もっと地位が高いはずでは?」と感じます。

悲しいことに、福祉の仕事は世間に十分理解されていません。それどころか興味も持たれていないことが多く、純粋な肉体労働者として見られることさえあります。

外国人労働者の活用と文化理解

外国人職員の活用についても議論がありますが、生活歴や日本文化への理解が必要です。外国人が福祉現場で働く場合、日本で暮らしている私たち以上の知識が求められるでしょう。

福祉職は肉体労働だけでなく、コミュニケーション技術や接遇のスキル、倫理観も重要です。肉体労働だけではなく、頭も常にフル回転で働いています。

まとめ

福祉職の専門性と価値をもっと理解してもらう必要があります。現場の負担を減らし、質の高い支援を提供するためには、社会的評価や制度改善が不可欠です。

次回

障害児家族にもオススメする介護過程とは(後編2)

後編2は、評価・修正について

次回の記事へ