中編の今回は3.計画の立案(短期目標の決め方)からです。

思ったより長引いてる・・・。アセスメントを前編としてまとめました。

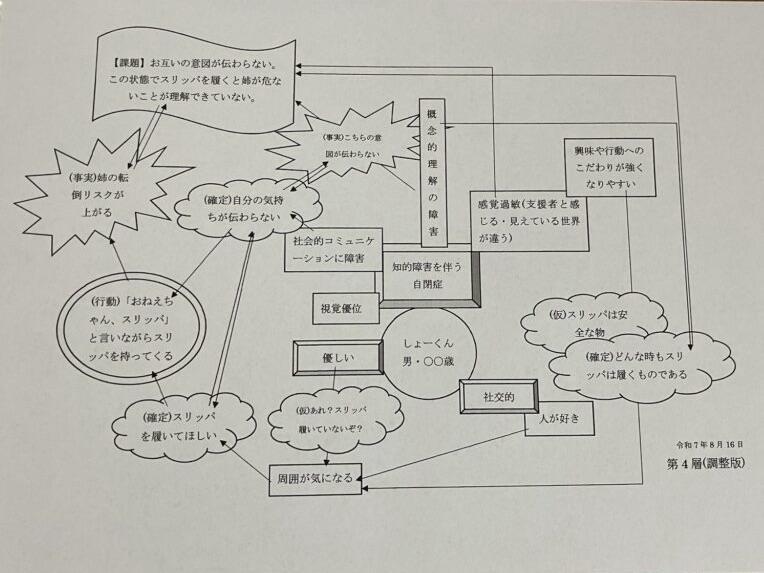

ザックリ過ぎた図も少々調整しました。

前回

→障害児家族にもオススメする介護過程とは(前編3)

前々回

→障害児家族にもオススメする介護過程とは(前編2)

介護過程の5つのステップ

介護過程は主に次の5つの段階から構成されます。

1.情報収集

2.情報の解釈・分析・統合化

3.計画の立案(←今回、ここからスタート)

4.実施

5.評価・修正

それぞれのステップを丁寧に進めることで、利用者にとって最適な支援が可能になります。

3. 個別支援計画の立案(ケアプランのようなもの)

つづき

↑

これがこの場面で起きている事の全体図。

※今回は特定の場面に限定した支援方針を示していますが、実務上は単一場面の改善だけでなく、全生活場面の連続性を意識する必要があります。

前回の長期目標から回数を計れる、様子が見れる内容に落とし込みます。

【優先順】短期目標①

支援者の行動目標『治るまでお礼を言ってスリッパを受け取る』

利用者(しょーくん)の短期目標『思いを受け取ってもらう』

とりあえずこれは確定になる。利用者に悪気はない。こちらの関わり方を考える。相手の尊厳を守る。

自分の気持ちが伝わらない・・・

っていう困りごとを解決してあげないと、しょーくん病むでしょコレ。

今思えば、遠い昔は、ここをクリアできなかったからか、しょーくん自傷行為とかしてたな。

意思疎通が出来なくて辛いのは、しょーくんだ。無視されてるような感じにならないようにする必要がある。

ここで、日本国憲法第11条、13条の必要性を実感しつつ、尊厳を守れるように目標設定をしました。

利用者の人権や尊厳を軽視している現場を、これまで多く見てきましたが、あれは明らかに憲法違反です。人としての人権・尊厳を守る。私たちは、この視点を、絶対に守る意識を持たなければなりません。

※何度も言いますが、福祉関係の教科書でも11条、13条はよく出てきます。そもそもは福祉職としてだけでなく、人として当たり前の考え方です。日本国憲法なので。

(ちなみに、なんで介護は資格重視なのに、障害福祉は無資格でも行けるのか、私は今でも理解に苦しみます…)

自傷行為があった当時、分かってやれなくて家族としても、まぁシンドかった。

また過去の出来事も書くけど、今ならあんなにお互いがシンドイ思いしなくて済んだのかもしれん。

・・・まぁ、ともかく、スリッパを頻繁に召喚されても転倒リスクが上がるだけだし、一時保管だな。うん。

【優先順】短期目標②

次点に、

支援者の行動目標『スリッパを受け取って一時保管する。』

利用者(しょーくん)の短期目標『姉の転倒リスクを下げてもらう』が妥当

スリッパの召喚率を下げないと転倒リスクが上がる以上、何とかしたいところ。

しかし、この計画を立てる前の時点で、スリッパが見えなかったらスリッパを気にしないかもと思い、スリッパを見ていない時にそっと隠してみましたが、スリッパを探し出して召喚していたので、本人のこだわりがみえました。

この反応から『スリッパは履くもの』という強いこだわりが見えたので、もし捨てでもしたら『スリッパを買って履いてほしい』という希望が出ると予想できます。よって回避不可。向き合うしかありません。

【優先順】短期目標③

支援者の行動目標

『今、姉がスリッパを履けないことを説明する』

『スリッパの置き場所などを提案する』

利用者(しょーくん)の短期目標

『今、姉がスリッパを履くと危ないことを理解する』

『スリッパの置く場所を安定させる』

手探りになっていくと思われる部分。

※忘れてはいけないのが他人はコントロールできないという点。

『履けないことを説明する』ここがどうしても難しい。

視覚優位だし、スリッパ履くたびに脱げる様子を見せたらいいかな。

どうしたら理解してもらえるか・・・

色々考えながら、治るのを待ち、その間は説明の仕方を工夫していく・・・。

この時点ではスリッパを手渡しで安全に受け取り、一時保管という選択肢になりました。この目標により、しょーくんの行動『姉の足元にスリッパを置く』『よくわからないところにスリッパを置く』のを防ぎます。

次回

障害児家族にもオススメする介護過程とは(中編2)

中編2は、短期目標③についての考え方と余談

次回の記事へ

コメント