前編2の今回は2.情報の解釈・分析・統合化の続きからです。

前回

→障害児家族にもオススメする介護過程とは(前編1)

前回の続き。

介護過程の5つのステップ

介護過程は主に次の5つの段階から構成されます。

1.情報収集

2.情報の解釈・分析・統合化(←今回ここから再スタート)

3.計画の立案

4.実施

5.評価・修正

それぞれのステップを丁寧に進めることで、利用者にとって最適な支援が可能になります。

2.情報の解釈・分析・統合化(アセスメント2)

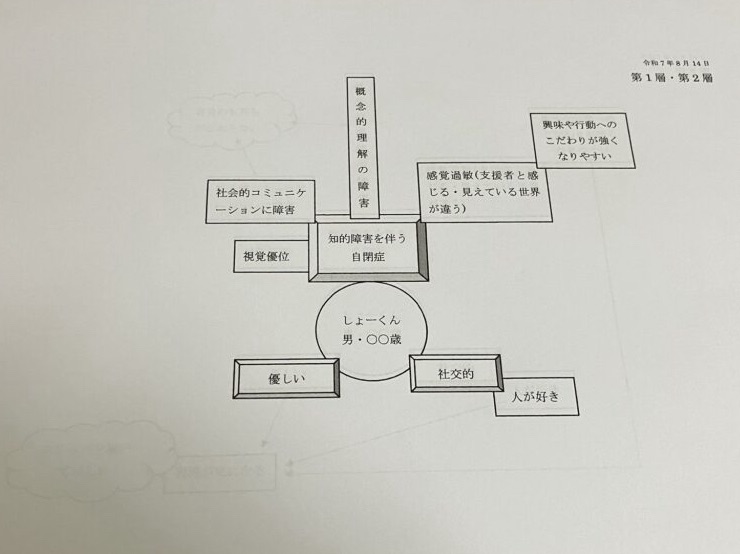

多層アセスメントマップ(あーちゃん版)

ここからは、多層アセスメントマップ(あーちゃん版)を使えば視覚的にイメージができるのでお勧めです。

- 中央

- 本人の基本情報(名前・性別・年齢)を記載

- 中心は図の核となり、すべての要素がこの本人を軸に広がるイメージ

- 第1層(中央に一番近い、最内層)

- 「障害と性格」を簡潔に一言で記載

- 例:「自閉症/知的障害/優しい」

- 第2層

- 「表出している障害特性」等を記載

- 例:「ルーティンへの強いこだわり」「限定的コミュニケーション」

「感覚過敏」「意思疎通困難」

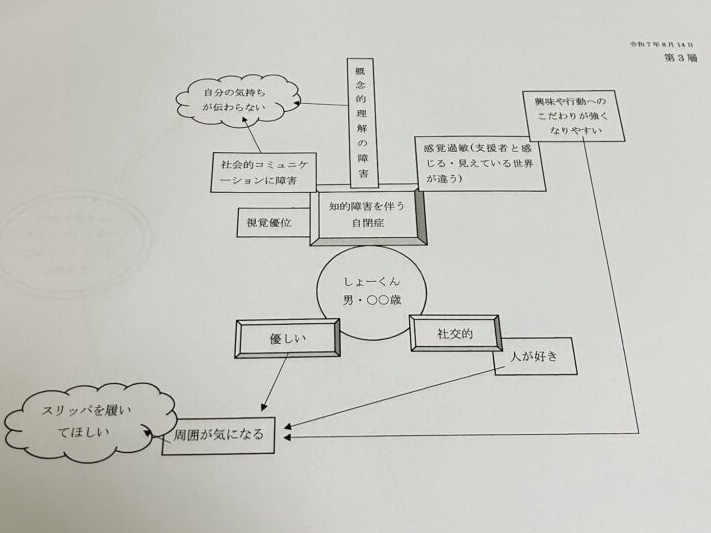

- 第3層(本人が解決してほしいと思っている課題)

- 「本人視点で困っていること」や「本人が感じている問題」を配置

- 例:「スリッパを履いてほしい」「自分の思いが伝わらない」

- 第4層(客観的事実と課題・支援者の主観が入りやすいので注意)

- 「具体的に発生している問題(他者から見ての問題など)」や「発生しうるリスク」

- 例:「スリッパが転倒リスクになることを理解できない=転倒リスク増加」「思いを分かってほしい=突然のスリッパ出現になる」「ルールや希望、実態のズレ」

【ここからは文章で書く方が整理しやすいと思います。】

- 第5層 (計画立案の時までに整理しておく。)

- 第1~4層を辿り、妥当・効果がありそうだと思う支援を書いてみる

- 「環境要因・支援のポイント・今後の課題」

- 例:「ルールの柔軟な見直し」「安全確保の工夫」「代替履物の提案」「自己肯定感の支援」

- (第6層:その結果どうなったか、評価・修正の時に書く)

※評価が終わったら第1層に戻り修正する。

【各層の狙い】

1層・2層は「本人基本情報」と「障害・特性の知識」に基づき、比較的書きやすい。

3層は「本人の主観的な困りごとや願い」を、知識と実際の観察から融合して記述。

4層は「客観的な課題やリスク」を冷静に捉えて記載。

(5層は1〜4の情報を踏まえて「支援計画」を立てる。)

(6層は「評価・修正」の段階で状況の振り返り。)

1.2層はみたままと教科書的知識で書ける。

3は知識と見たままを順当に融合させる。ここでは何に困っているか、利用者の世界。主観的課題を書く。支援を考える際、ココが一番重要ポイントである。

4は客観的課題を書く。5は1~4をみて計画を書く。最後に6層で評価。

1.2はとりあえず何とかかけるはず。

自分の家族だけに介護過程を使うならあ、事前知識はある程度持っていると仮定。

今はネットも発達しているから、調べる事はできるかな。

2.情報の解釈・分析・統合化(アセスメント2)

多層アセスメントマップ(あーちゃん版)、実際はこんな感じ

まず1.2層をこう書いていって・・・

ここまで書けたら・・・

・・・

次の3層目はこんな感じ。

あ、そうそう、4はともかく、先に5を書くのはダメだよ。

5を書くのは3.4が終わってから笑

ここでやりたい支援の5を先に書いちゃうと根拠のない支援になるからね。やりがちだけど絶対ダメ。科学的根拠のない、再現性のない支援になっちゃう。

それがなぜ悪いのか医療倫理から説明するね。

医療倫理の四原則

1. 自律尊重の原則(Respect for Autonomy)

- 意味: 患者が自分の医療について自由に意思決定できる権利を尊重すること。

- 具体例: 治療方針を説明し、患者の同意(インフォームド・コンセント)を得る。

- 大切なこと: 患者が十分な情報を得て、自分の価値観や希望に基づいて決められるよう支援する。

2. 善行の原則(Beneficence)

- 意味: 患者の利益のために積極的に良いことを行う義務。

- 具体例: 痛みの緩和や症状の改善、健康回復のために最善を尽くす。

- 大切なこと: 患者の健康と幸福を増進させる行動を選ぶ。

3. 無害の原則(Non-Maleficence)

- 意味: 患者に害を与えないこと、害を最小限に抑えること。

- 具体例: 不必要な治療を避け、副作用のリスクを説明し慎重に対応する。

- 大切なこと: 「まず害を与えない(Primum non nocere)」という医療の鉄則。

4. 公平性の原則(Justice)

- 意味: 医療資源やサービスを公平に分配し、不当な差別をしないこと。

- 具体例: すべての患者に対して平等に医療を提供し、必要な人に必要なケアを行う。

- 大切なこと: 社会的・経済的な背景に関係なく、公正な対応を心がける。

これを見たらイメージできると思うけど、段階を飛ばすと、支援者の主観(客観性もどき)になってしまい、害を与えるに該当してしまう時があるから。

無意識って怖いのよ。これ意図的でないにせよ、提案する本人は2.善行の原則のつもりで、3.の無害の原則から外れる時が結構ある。客観性を保つため、先に3.4を進める必要がある。

『そんなの関係ねぇ!経験を積ませるために俺はあの子を支援したいんだ!この支援がしたい!』…っていうなら、それは子育て、いわゆる育成になる。

介護過程や支援(サポート)からは外れる考え方だから、一旦ここでは入れない(別の記事案件)。

※このように視覚的に整理することで、情報の見落としや偏りを防ぎ、支援方針を立てやすくします。

第4層までを記入し、第5層を考えていきます。

次回

障害児家族にもオススメする介護過程とは(中編1)

前編3では4層目を入れていきます。

次回の記事へ

コメント