介護過程について

私の弟しょーくんは知的障害を伴う自閉症である。

彼の日常や性格を語る上で、障害は切っても切り離せないものである。これは偏見ではない。

彼のことを理解するには、障害のことをしっかり知る必要がある。

介護福祉士の養成科目にもある『介護過程』。障害は、既往歴にあたる必要な情報である。

「性格」「行動」「考え方」…それらは、経験によって培われてきたものである。

どのように人生を歩んできたか、どのような世界で生きているかを知り、その人を理解していくのが福祉職の使命である。

私は介護過程という科目が好きだ。科学的根拠をもって、その人の事を理解し支援する。

この『介護過程』、使いこなせれば、相手の事が分かってくるので、障害児を理解し、対応するのに必要な視点が得られます。障害児がいるご家庭にもお勧めです。

介護過程とは?質の高い介護を実現するための基本プロセス

介護の現場では、利用者一人ひとりの生活や健康状態に応じた支援が求められます。そのために重要なのが、「介護過程」と呼ばれる体系的なプロセスです。

利用者個人を支援するにあたり、理論をもって、どう支援するかを決める。どんな状態だから、どんなサービスが必要であるかを分析し、それを利用者本人や家族、他者に論理的に説明し、計画を作成する。

介護過程は、利用者のニーズを的確に把握し、個別の状況に応じた計画を立案・実施・評価・改善のサイクルを繰り返すことで、継続的かつ質の高い介護サービスの提供を実現します。

介護職をはじめ、看護師やリハビリ職など多職種が連携し、質の高い介護を支える基盤となるものです。

介護過程の5つのステップ

介護過程は主に次の5つの段階から構成されます。

1.情報収集

2.情報の解釈・分析・統合化

3.計画の立案

4.実施

5.評価・修正

それぞれのステップを丁寧に進めることで、利用者にとって最適な支援が可能になります。

1. 情報収集(アセスメント1)

1の情報収集、2の情報の解釈・分析・統合化は『アセスメント』と呼ばれ、ニーズを把握する段階の事を指します。

介護過程の第一歩は、利用者の状況を正確に理解するため「アセスメント」を行います。ここが一番重要。ここでは、ICFに沿って、利用者本人や家族からの聞き取りや本人の反応や動作の観察を行い、見たまま、聞いたままの情報を解釈を入れずに集めていきます。

活動や参加を強制することは避けるべきです。

本人が負担に感じない部分から生活を見直し、支援者側の工夫で生活がしやすくなるよう整えます。

物の配置や段差の工夫、声かけの方法など、本人の行動を邪魔せず、自然に生活できるようにする──それがノーマライゼーション「普通に生活できるように整える」である。変わるべきは本人ではなく、私たち支援者です。何故なら無害の原則があるからです。詳しくは医療倫理の四原則を参照してください。

今はICFが使用されています。この事から、障害者という言葉の意味は、社会で生き辛い人(社会生活に支障がある)であり、障害福祉とは利用者の能力を最大限に発揮できるように支援する事であると言えます。

ICFの6つの因子

- 健康状態…主に既往歴や体調。病気や変調、傷害や外傷、ストレス、妊娠、加齢、先天性異常、遺伝的素質など。

- 心身機能・身体構造(生命レベル)

…身体の状態や臓器、筋肉、神経の働きなど。 - 活動(生活レベル)

…している活動、出来る活動。食事や入浴、移動、着替えなどのADL(日常生活動作)。本人の能力の把握。 - 参加(人生レベル)

…社会との関わりや役割への関与。学校や職場、地域活動など、生活の中で「他者とどう関わっているか。 - 環境因子…物的環境、人的環境、社会的環境(制度やサービス)

- 個人因子…利用者の年齢、性別、性格、価値観。

この段階での情報の正確さは、後の計画立案やケアの質に大きく影響します。

必要に応じて自分や介護職だけではなく、医療機関や他の専門職とも連携して情報を集めます。

2.情報の解釈・分析・統合化(アセスメント2)

ここから介護過程を展開していきます。

専門知識を持って、どこで躓いているかを総合的に把握します。ここが一番難しい。

具体的には、何が原因で、どのような支援が必要か。

病気や障害の特性(専門知識)から順当な答えを導き出します。

①現在どのような行動や言葉、表情が表出しているか。

②それは、どのような場面の時に、どのように表出しているか。

③それは、障害や病気の症状から結び付けることが出来るか。

④それは、何が原因で、そうなっていたと考えられるか。

⑤導き出した答えから、今後どうなる可能性が考えられるか。

⑥今どのような支援が必要で、今後どんな支援が必要になってくるかを、その人が見ている世界、その人に起こっている事件、起こりうるリスクなどを予想していきます。

一般的に、これを文章で書いていくのですが、ちょっと専門的過ぎて難しいと思うので、図に書いていきます。

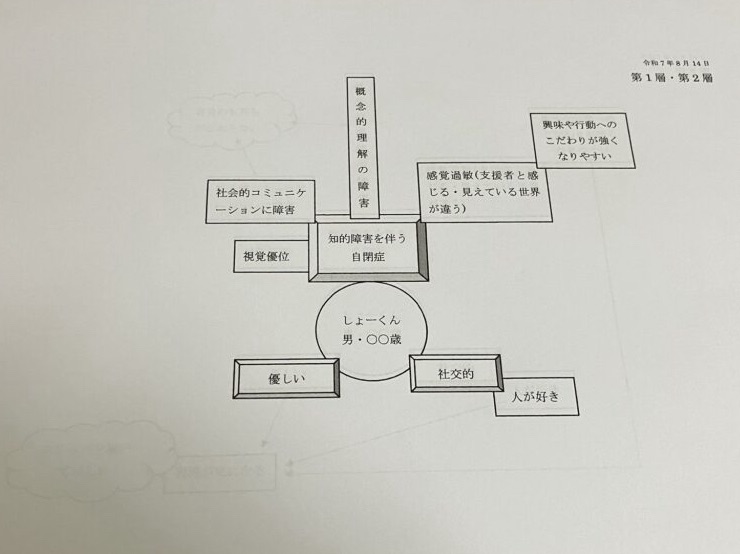

多層アセスメントマップ(あーちゃん版)の内訳

中心に本人の基本情報(名前・性別・年齢)を置き、その外側に層を広げて情報を整理します。

- 中央:本人の基本情報(名前・性別・年齢を記載)

- 第1層(中心を囲む最内層):障害名と性格(1〜2語で記載)

- 第2層:表出している障害特性(目に見える特徴)、表出しうる障害特性

- 第3層:本人視点で困っていること

- 第4層(本人部分の最外層):他者視点で困っていること、客観的リスク(具体的に発生している・しうる問題)

【ここからは文章で書く方が整理しやすいと思います。】- 第5層:背景要因・環境因子・支援介入など

(計画立案の時までに整理しておく。

第1~4層を辿り、妥当・効果がありそうだと思う支援を書いてみる)- 第6層:その結果どうなったか、評価・修正の時に書く

※評価が終わったら第1層に戻り修正する。

このステップを丁寧に進めることで、利用者にとって最適な支援が可能になります。

多層アセスメントマップ(あーちゃん版)を使えば視覚的にイメージができるのでお勧めです。

次回

障害児家族にもオススメする介護過程とは(前編2)

多層アセスメントマップ(あーちゃん版)を実際に載せます。

次回の記事へ

コメント