本ページはプロモーションが含まれています。

副業・小規模ビジネスで失敗しないコツ

この記事は、契約書とルールを整えることで、人間関係のトラブルを防ぐ具体事例を紹介します。

これは親戚とのカフェ事業での失敗事例です。

失敗しないコツ1:契約書は抜け穴を作らないこと

契約書や業務規則は、感覚や人間関係に頼って作ると必ずほころびます。

雛形をベースに、抜け穴を作らず整備することが重要です。

自分の中で「大丈夫だろう」という甘い判断を持ち込むと、

どんなに条文を細かくしても守れないリスクが残ります。

非合理な行動をカバーできるのは、ルールや契約書、そして罰則の強度です。

失敗しないコツ2:心の線引きを明確に

もう一つの教訓は、自分の許容範囲を明確にすることです。

根拠もなく「信じてみよう」という曖昧さは、最も危険です。

「この人を助けたい」という感情が、最終的に敗因になったことも事実です。

合理的な契約やルールがあっても、心の中で甘さを許すと、非合理な行動の影響を受けてしまいます。

事業をするという事

副業や本業、小さな取り組みでも、相手が非合理的に振る舞う可能性を前提に、自分の大切なものを守るルールを作っておく必要があります。

普段は、契約書や就業規則を雛形をベースに作り、抜け穴がないか必ず確認しています。

親戚や親戚の子供の行動に対する基準も明文化し、心の中での線引きとして「曖昧に信じない」「事業の安全を最優先にする」というルールを設けています。

ただし、今回の賃貸契約については、本来であれば貸す側が用意すべき契約書や条件を、準備や片付けが一向に進まないため、私が手探りで作らざるを得ませんでした。

その際、私は、ここを見て作ればよかったのに、そうはしなかった。

国土交通省の公式サイト(▶︎こちら)

その結果、条文の解釈や罰則の強度が十分でなく、後々のトラブルにつながりました。

この経験から、どんな状態の契約でも雛形を活用し、抜け穴を作らないことの重要性を改めて痛感しました。

PDCAで学ぶ副業・小規模ビジネスの整理法

副業や小さな事業でも、非合理な行動やトラブルを前提に準備することが大切です。

唐突ですが私は介護福祉士です。介護現場でも使われているPDCAサイクルを応用すると整理しやすくなります。

PDCAサイクルとは

PDCAは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)の頭文字を取ったもので、業務の改善や品質管理に広く用いられています。

カフェでの失敗から学んだPDCAの実践方法

- Plan(計画):契約書やルールを用意

- Do(実行):ルールに沿って業務や関係を運営、非合理な行動には都度対応

- Check(評価):契約書やルールを再確認、類似事例を調査

- Act(改善):雛形を基に契約書を改め、自分の事業に合うよう落とし込み、心の線引きを強化。次回に活かす準備をする

このようにPDCAを回すことで、失敗から学び、次回に備える意識を持つことができます。失敗の痛みは残りますが、次に同じ過ちを繰り返さないための糧になります。

背景:親戚とカフェ事業をすることになったきっかけ

福祉の現場で働く中、いつも思っていたことがあります。

「ご家族や利用者さんが、気兼ねなく立ち寄れる場所があればいいのにな」

たとえば、障害のある子が習い事の教室で過ごしている間に、保護者がゆっくりお茶できる空間です。

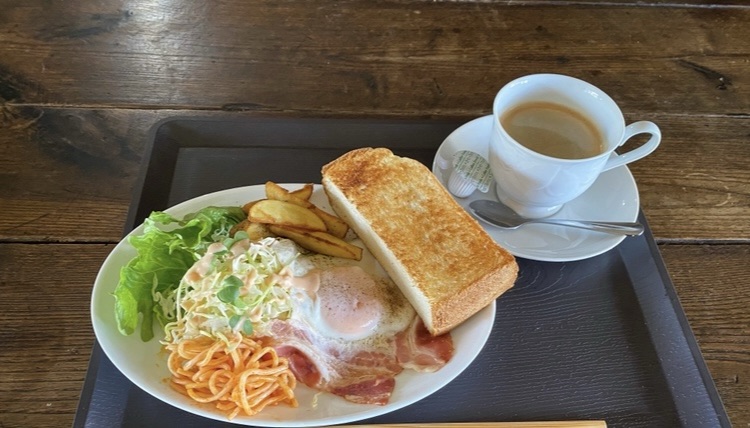

その理想を頭の片隅に置きつつ、私は『コーヒーや食べることが大好き』『せっかくだし自分で美味しいコーヒーを作れるようになったら楽しそう』という思いから、自家焙煎珈琲を提供するカフェをやってみたいと考えていました。

ちょうどその頃、親戚から相談がありました。借金を抱えており、その子どもを私の会社に採用するよう強く迫ってきたのです。

私は「お互いにメリットがある形なら…」と考え、自分のお金を貸さず、親戚の家の一室をカフェとして借りることにしました。

しかし、それが後に大きなトラブルに発展するとは、その時の私は想像していませんでした。

副業・小規模ビジネスで痛い目に遭った理由

事業を始めると、人を信じすぎて失敗することがあります。

私もかつて、親戚とカフェを立ち上げたとき、契約書も就業規則も用意し、合理的に進めたつもりでした。

しかし、現実は想像以上に荒れ、私にとって痛みを伴う学びとなりました。

人の行動は予測不能。非合理な振る舞いに備え、事前に自分を守るルールや手順を整えておくことが不可欠です。

親戚とのカフェ事業――開店前

現実は想像以上に困難でした。

カフェを開く前であれば、親戚宅の一室を借りる話も、事業資金を投じる話も、なかったことにできました。

しかし、私は食器や焙煎機を購入し、着々と準備を進めてしまったため、後戻りできない状況に陥っていました。

ところが、親戚は「カフェのために準備する」と言いつつほとんど行動しません。

その結果、片付けや備品の手配、簡易手洗い場の購入など、

カフェ開業の準備はほとんど私一人で行うことになりました。

食器を揃え、メニューを作り、保健所の認可が下りるように環境を整える作業も進めました。

さらに、賃貸契約を結び、親戚の子どもとの雇用契約も整えました。

契約書や就業規則を作り、業務の範囲、勤務時間、給与、指示に従わなかった場合の対応まで条文に落とし込みました。

「これで、親戚や友人と事業するのはダメだと言われるけど、進めても大丈夫だろう」と思った一方で、

無意識に心のどこかでは「親戚だから大丈夫だろう」という期待も抱いていたことに、後々になってから気づきます。

これが後に痛い目を見る原因になっていました。

開店後

開店後も問題は続きました。勝手に食器や食材を使用し、洗い物は放置。

子どもも勤務中に指示に従わず、何度も注意する必要がありました。

焦りと苛立ちが入り混じる日々。

「どうして契約に書いてある通りに動かないのか」「合理的に考えたのに、なぜ裏切られるのか」と自問自答を繰り返しました。

雛形を使わないとバイアスがかかる

今回の件は、いくらチャンスの側面があったとはいえ、親戚や友人、顔見知りでなければ、借金をお願いするような人とは距離を取れていたはずです。

そして結局は、無意識に『この人を助けたい。何とかしたい。信じたい。』

そう情に流された私の甘さが敗因でした。

これは認知バイアスがかかっていた状態といえます。

それでも私は冷静なつもりでした。

お金を貸すのは絶対に嫌でしたし、間を取って双方に利益があるようにと合理的プランを考えた結果が、この惨劇です。

「私だけは大丈夫」と思っている人ほど、同じようにカモになりやすいのです。

私はこの経験で、自分の中で「ここまでが許容範囲、それ以上は絶対に妥協しない」という線を明確にすることが不可欠だと痛感しました。

契約書と業務規程が守ったもの

それでも契約書と就業規則があったおかげで、

私は冷静に事実を整理し、改善命令を文書で伝えることができました。

モデル就業規則は 厚生労働省の公式サイト(▶︎こちら) でも確認できます。

結果として子どもは自主退職。

親戚には『社長ぶって偉そうに』と文句を言われましたが、契約とルールが自分と事業を守る盾になった瞬間でした。

この経験で痛感したのは、どれだけ合理的に計画しても、人間の行動は予測不能だということです。

契約やルール、心の線引きがなければ、自分の大切な人や物は守れません。

やりたいこと・やるべきことへの計画だけでは不十分なのです。

まとめ

最終的に親戚とのトラブルで多くを失いましたが、自分が情熱を注いだ自家焙煎珈琲事業だけは残りました。

一歩踏み出したことで得られたものもあり、この経験は契約と境界線の重要性を痛感させてくれました。

副業や小規模ビジネスでは、予期せぬトラブルや非合理な行動が起こり得ます。

だからこそ、次の3点が成功への鍵です:

- 契約書や雛形を活用し、抜け穴を作らない

- 自分の許容範囲を明確にする

- PDCAを回して改善を続ける

私自身、この経験で痛みを伴って学びました。読者には、同じ失敗を繰り返さず、最初から仕組みを作る意識を持ってほしいと思います。

人間関係の不確実性は避けられませんが、手順やルールを整えることで被害を最小限にできます。

福祉現場で培った「相手を尊重しつつ自分を守る姿勢」は、事業運営の場でも応用可能です。

副業や小さな事業でトラブルを避けたい方は、契約・ルール・境界線を意識して準備することが、安心して事業を進める最初の一歩になります。

今回の事例はカフェ事業でしたが、

私は訪問介護事業でも同じように契約やルールを整えて運営しています。

興味のある方は、私が

👉『訪問介護事業をするまでにやったこと』

をご覧ください。

私の今までの人生、法人設立、訪問介護の実務・運営、

介護保険の単位を請求する為のソフトの話等を載せています。

参考リンク集

今回、私たちの例では、

本来なら貸す側が用意すべき賃貸契約書や条件を、準備や片付けが一向に進まなかったため、私が手探りで作らざるを得ませんでした。

その際、事前に調べておけば参考にできたのが

👉『 賃貸住宅標準契約書』(国土交通省公式)です。

また、カフェの準備の過程では、人を雇う際のルールも考えました。

そのとき参考にできるのが

👉『 モデル就業規則』(厚生労働省公式)です。

今回の事例はカフェ事業でしたが、

私は訪問介護事業でも同じように契約やルールを整えて運営しています。

訪問介護事業に興味のある方は

👉『訪問介護事業をするまでにやったこと』

をご覧ください。