中編2の今回は3.の短期目標③についての考え方と余談です。

予定より長引いてるので、アセスメントを前編。

計画書立案を中編としてまとめました。

3回

→障害児家族にもオススメする介護過程とは(前編3)

2回

→障害児家族にもオススメする介護過程とは(前編2)

介護過程の5つのステップ

介護過程は主に次の5つの段階から構成されます。

1.情報収集

2.情報の解釈・分析・統合化

3.計画の立案(←今回、ここの短期目標の余談)

4.実施

5.評価・修正

それぞれのステップを丁寧に進めることで、利用者にとって最適な支援が可能になります。

3. 個別支援計画の立案(ケアプランのようなもの)

つづき

↑

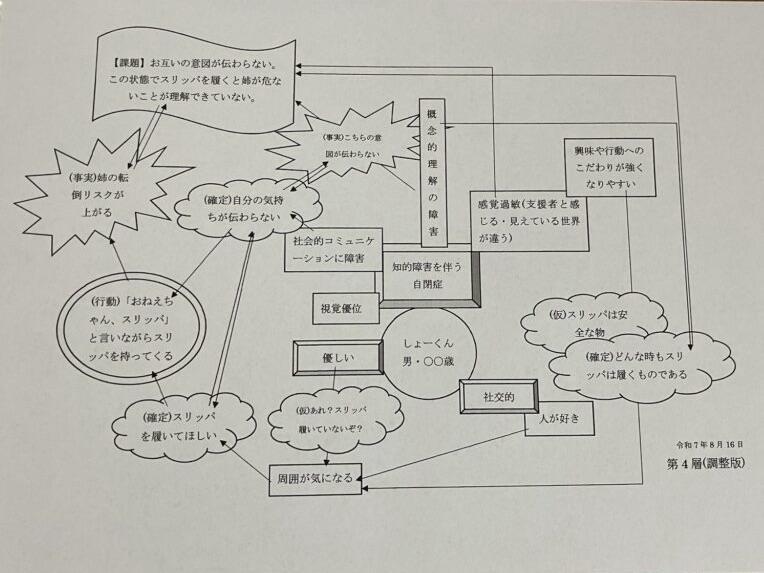

これがこの場面で起きている事の全体図。

※今回は特定の場面に限定した支援方針を示していますが、実務上は単一場面の改善だけでなく、全生活場面の連続性を意識する必要があります。

【優先順】短期目標③

支援者の行動目標

『今、姉がスリッパを履けないことを説明する』

『スリッパの置き場所などを提案する』

利用者(しょーくん)の短期目標

『今、姉がスリッパを履くと危ないことを理解する』

『スリッパの置く場所を安定させる』

手探りになっていくと思われる部分。

※忘れてはいけないのが他人はコントロールできないという点。

『履けないことを説明する』ここがどうしても難しい。

視覚優位だし、スリッパ履くたびに脱げる様子を見せたらいいかな。

どうしたら理解してもらえるか・・・

色々考えながら、治るのを待ち、その間は説明の仕方を工夫していく・・・。

この時点ではスリッパを手渡しで安全に受け取り、一時保管という選択肢になりました。この目標により、しょーくんの行動『姉の足元にスリッパを置く』『よくわからないところにスリッパを置く』のを防ぎます。

【余談】短期目標③についての考え方

こだわりと支援の難しさ

発達障害の支援において、「こだわり」を無理に変えようとするのは本人に大きなストレスを与えることがあります。厚労省のガイドラインでも、本人の意向を尊重し、環境を整えることが大切とされています。そのため、「スリッパを履いてほしい」というしょーくんの意向を基盤に、どう支援していくかを考えるのが適切でしょう。

段階的な支援の考え方

こだわりを崩すのではなく、しょーくんが自主的に行動を変えられるよう導くのが支援の基本です。例えば以下のようなステップです。

- 安全に受け取る

- 一時保管する

- 履けないことを説明する

このように段階的に行うことで、しょーくんが自発的に代替行動を選べるようにします。小さな成功体験を積み重ね、ほめて伸ばすことが大切です。急に無理に変えようとしたり、強引に誘導すると、心理的負担の原因になります。

支援者としての倫理

体罰や物を投げるなど、利用者の意向を無視する行為は絶対に許されません。これは尊厳を侵害するだけでなく、無害の原則にも反します。残念ながら、現場でこうした行為を目にすることはあります。業務の忙しさや知識不足が原因かもしれませんが、続くと他の支援者の離職にもつながります。

福祉職が安心して働ける環境を整えることは、退職者の減少だけでなく、利用者への質の高い支援にも直結します。上層部や行政の指導が不可欠です。

支援の結論

結論として、短期目標③では、しょーくんが自らの意思で行動や意向を変えられるよう、段階的・肯定的に関わることが支援者の役割です。本人の思いを尊重しつつ、できることからスモールステップで導く。これが、負担なく支援するための現実的な方法です。

ポイントまとめ

- 利用者のこだわりを無理に変えない

- 段階的に代替行動を促す

- 成功体験をほめて積み重ねる

- 尊厳や無害原則を守る

- 支援者自身の負担と環境も意識する

次回

障害児家族にもオススメする介護過程とは(後編1)

後編1は、短期目標の整理と、実施について

次回の記事へ